建設・インフラ関連業界(建設・土木・電気・情報通信・計測等)個人・法人様向け

ゼロからスタート!

生成AI・特化型AIを学び

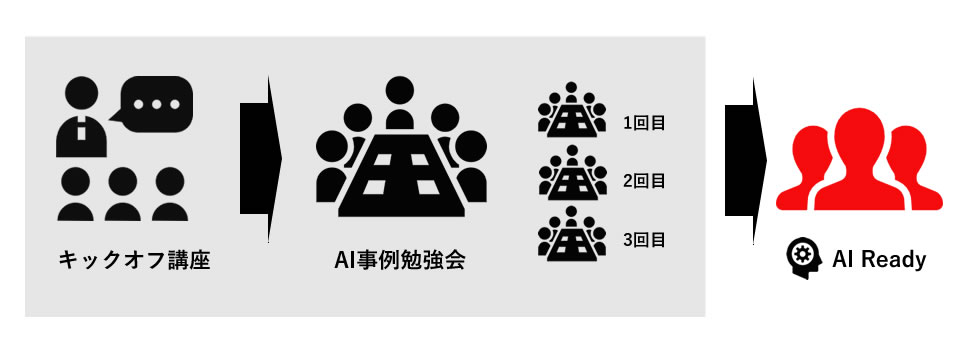

社内 AI Ready 体制をスピードで構築

現場から管理職までAI Ready !

建設・インフラ関連業種(建設、土木、電気、情報通信、計測等)は、リアルな現場作業とICT・AI・ロボットなどのテクノロジーとの協業が勢い良く進んでいる代表的な業種です。この業種は、日本経済を支える重要な位置づけにありますが、少子高齢化に伴う技術者減が激しく、その対策として、 “人とマシンとの協業”を本格的に進めるフェーズにあります。

脳とAIのビジネス活用研究所(HEARTSHEART Labo, 以下ラボ)では、全国津々浦々にある大企業、中小企業、官公庁の現場~管理職の方が、スピードで“AI Ready”の状態になるためのプログラムを、オンライン、リアル講義でご用意しております。

※AI Ready:AIの長所・短所をよく理解しAIの利用によって、高い創造性、生産性を発揮できること(詳細はこちら)